新・理工学部

有機ELの発行の劣化現象を明らかにする研究

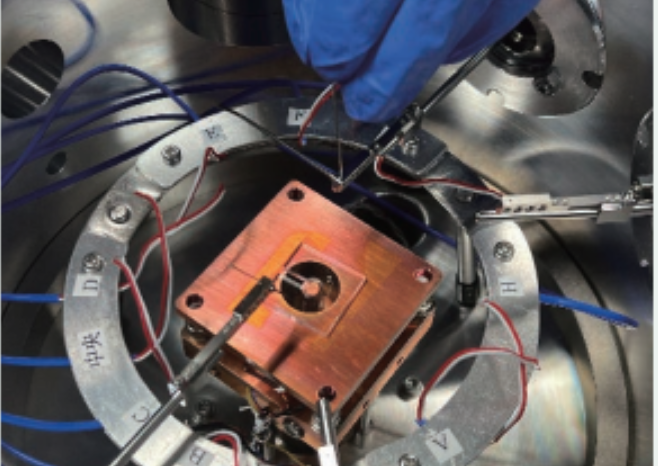

皆さんが使っているスマートフォンのディスプレイは、 有機分子が光る 有機ELディスプレイ (Organic Electro-Luminescent Display) が広 く用いられています。 今後、有機分子に光をあてることで発電する有機 太陽電池などを利用した新たなライフスタイルが誕生します。 私の研究 は、身の回りにある有機分子や合成された有機分子の個性を探り、有 機ELディスプレイや有機太陽電池などの電子デバイスへ応用する 「有 機エレクトロニクス」をベースに取り組んでいます。 その中で、私が2011 年から2017年にかけて行っていたのは、有機ELディスプレイの長寿化 に向けた発光に関する劣化機構の解明に関する研究でした。とある有 機分子に電気を流すと緑や赤、青に発光することがあります。 スマート フォンなどの有機ELディスプレイの中で、 固有の発光特性をもつ有機 分子が活躍しているのです。 有機ELディスプレイでは、緑や赤、青に発 光する小さな発光面を持った「ピクセル」 が無数に並んでいます。 一 方、大きな発光面を持った有機EL照明の研究も行われています。 薄型 の照明も可能です。 従来の照明は点光源でしたが、 面で光る光源は影 ができにくく、有機EL照明の特徴です。 我々の体も長く使うと劣化しま すが、有機物も同様に劣化します。 有機ELディスプレイや有機EL照明 も、段々と暗くなり、表示のムラが発生します。 有機ELの発光に関する 劣化現象の解明に向けて、 レーザーなどを用いた光学的な測定手法や 電気的な測定手法を組合わせた実験システムを構築し、有機ELの中に 蓄積する電荷が引き起こす発光の劣化現象を明らかにしています。

体温で発電するソールのようなヘルスケアデバイスを目指して

私は修士課程まで九州産業大学で学び、2011年から東京科学大学 (旧東京工業大学) の博士課程へ進学しました。 博士課程では、 有機半 導体や有機ELに関する研究について実験装置を作り、 実験、 議論を繰 り返し研究発表や論文を書いていました。 2015年に本学に戻り、引き 続きレーザーなどを用いた光学的な測定手法や電気的な測定手法を 組み合わせた実験システムを使って有機ELや有機太陽電池の劣化現 象に関する電荷挙動の解析に取り組んでいます。 最近は有機分子を用 いて人間の体温で発電する有機熱電変換素子の研究にも取り組んで います。将来的に、より多くの人が健康管理などに活用できるデバイス を作れないかと考えているからです。 今、 スマートウォッチで健康管理 をしていく世の中になってきていますね。 でも、 腕時計を使わない人が スマートウォッチを装着するのは抵抗感がありますね。だからシールの ようなデバイスを作れば、 貼るだけで誰でも手軽に利用できると考えて います。そのためには、どの様な方法で電気エネルギーを供給するかを 考える必要があります。 体温と外気温差で発電する有機熱電変換素子 及び室内の照明の光などを用いた有機太陽電池を活用することで解 決しようと進めています。 また、 体温などを表示するための新たな表示 素子としてエレクトロクロミック素子の研究を始めています。 有機半導 体材料の他にも無機半導体材料を用いたトランジスタの研究も行って います。次世代のヘルスケアデバイスを作る ためには、有機と無機半導 体材料の利点を生かした 手法が必要となります。

新しい価値が異分野の融合で生まれる

私が作るデバイスやアプリ、システムの構築は、 理工学部の分野を超え て、様々な分野の研究が繋がっています。 本来、一人ではできないし、新 しい価値をも生み出すことができないんです。私が取り組んでいるヘ ルスケア分野では医学の人たちと繋がり、 脈拍を測るセンサーを作って いこうという計画もあります。 そういう意味では、2025年4月にオープ ンした12号館1階のクリエイティブセンターコラボリウムが、まさにその 役割を担います。 ここで行われるSMArtFusionプログラムでは、理工 学部の3学科を中心に30名の学生が理工学の分野だけでなく芸術と いう異分野の考え方を学び、 地域課題等を解決するためのコラボレー ションを実践して行きます。 今の時代電気だけ機械だけ情報だけで動 いているものはありません。 エンジニアや研究者の仕事も一つの分野 だけで閉じることはほぼないんです。複数の分野が重なって仕事をして いく。学生の時に培った知識や経験は、社会に出て自身の夢を実現さ せるときの大きなアドバンテージになるでしょう。

物理や数字より「なんだこれ?」の興味が大切

科学に興味がある人に挑戦してほしいです。 高校生からすると物理や 数学が得意じゃないとダメだと思うかもしれませんが、日常の中に潜ん でいる、ふと考えて「なんだろこれ?」っていうようなことを、ネットや YouTubeで見て考えてみる。そういうことを好きとする高校生に入学し ていただきたいです。 興味を示すことが重要です。 興味のあることと絡 めて物理や数学を勉強すると楽しさが広がってきます。 5年後の将来を 見据えて、大学では教わるではなく、自ら興味のあることを学ぶ、そん な学生になれるように、 共に楽しんできましょう。