新・理工学部

冷媒に関する世界標準のISO※1規格を開発

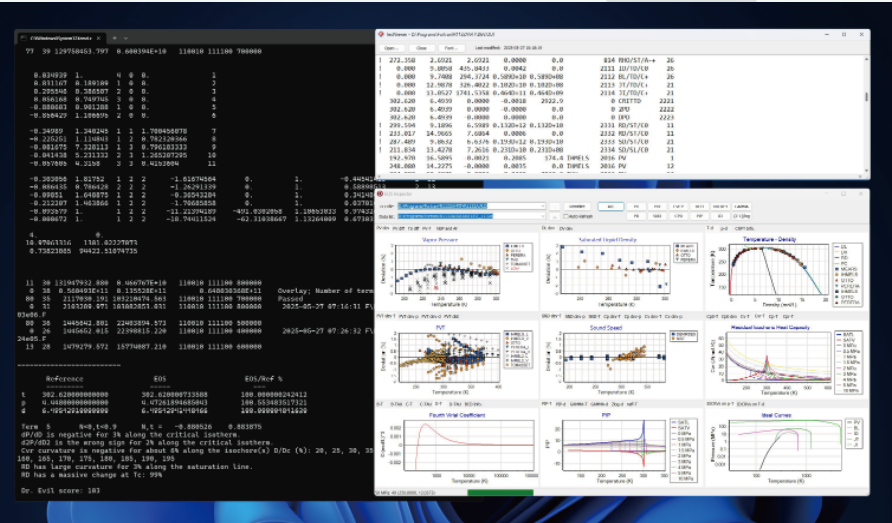

私がこれまで取り組んだ研究で代表的なものは冷媒に関するISO規格(ISO 17584)を作ったことです。今カーエアコンで使われている冷媒のISO規格を、2022年に作りました。ビルなどの大きな設備の空調期に使われるISO規格も作りました。空調期や冷凍機は冷媒というガスが使われていますが、その冷媒の物性を機械的に計算し、その数値に基づいて機械の設計や評価をしたり、カタログスペックに載せるわけですが、その式が各国でバラバラだと、同じ機械なのに国によって表示が違うことになります。そこでISOで、この冷媒はこの式を使って計算しましょうと決められています。その基準が2022年度に約20年ぶりの改訂を迎えるときに、私とアメリカの研究者が共同開発した式がISOに採用されました。

※1.ISO(International Organization for Standardization の略称)国際標準化機構。

国家プロジェクトとして次世代の冷媒開発を

私たちが普段使っている冷凍機や空調機に封入されている冷媒ガスは、高い温室効果を持っています。それを温室効果が小さいものに順次切り替えていかなければいけないという問題が2000年代の始めぐらいから出てきていたのです。それまでは、温室効果が二酸化炭素の1,000倍以上あるガスが使われていましたが、その頃から、温室効果がより小さなガスに少しずつ切り替わっています。カーエアコンも10年ぐらい前から順次切り替わっていて、その新しいガスのISO規格を私が作りました。今取り組んでいるのは、家庭用空調機の新しい冷媒の開発です。一昨年度に国家プロジェクトに採択され、計算と実験の両面から家庭用空調機の次世代の冷媒を開発する研究を行っています。

自然現象に逆らう研究の面白さと価値

冷凍機や空調機の研究の面白さは、自然現象に逆らっているところだと思います。人間だからこそできることです。熱は温度が高い方から低い方にしか伝わりません。冷凍機や空調機は、逆のことを人間の知恵を使ってやっています。そこに面白みがあります。冷凍機は空調機よりも先に発達しましたが、冷凍機が発明され普及したおかげで、人類は食糧危機の問題を考えなくてよくなりました。食料を長期的に安全に保存、輸送できるようになったことで、昔はたびたび起こっていた飢饉のようなことがなくなりました。自然の摂理に逆らう機会を作ったことで、人間が繁栄したということです。冷凍機の普及の時期と人口爆発が始まった時期が一致するのも興味深いですね。それはまさに、食糧の危機から人類が解放されたということです。

この分野の可能性は世界に広がっている

私は機械工学の視点から開発を続けてきましたが、今後は電気系の先生や機械と電気の両方を学んだ学生と共に、冷凍機や空調機の開発に新たな視点を取り入れられると考えています。冷凍機・空調機分野の変化は面白く、未解明なことも多くあります。若い人がこの分野に飛び込んでもやるべき仕事はたくさんあり、実績を作れば第一人者になれる可能性もあります。ぜひ、若い方にも興味を持っていただき、地球温暖化対策に取り組んで頂きたいと思います。地球温暖化は日本だけの問題ではなく、国際協調や国際的な産学連携が求められる分野です。また、社会学、経済学、人間工学、建築など、様々な分野と連携して研究を行う必要があり、文理芸融合の大学である九州産業大学でこのテーマを進めていく価値は大きいと思います。九州産業大学は、冷媒や冷凍空調機の開発における日本の重要な研究拠点の一つです。冷媒物性や熱伝達の研究で国から多くの研究費を得ていることが、その証明です。地球環境問題や温暖化問題に興味があれば、最先端の知見を得られるでしょう。