新・理工学部

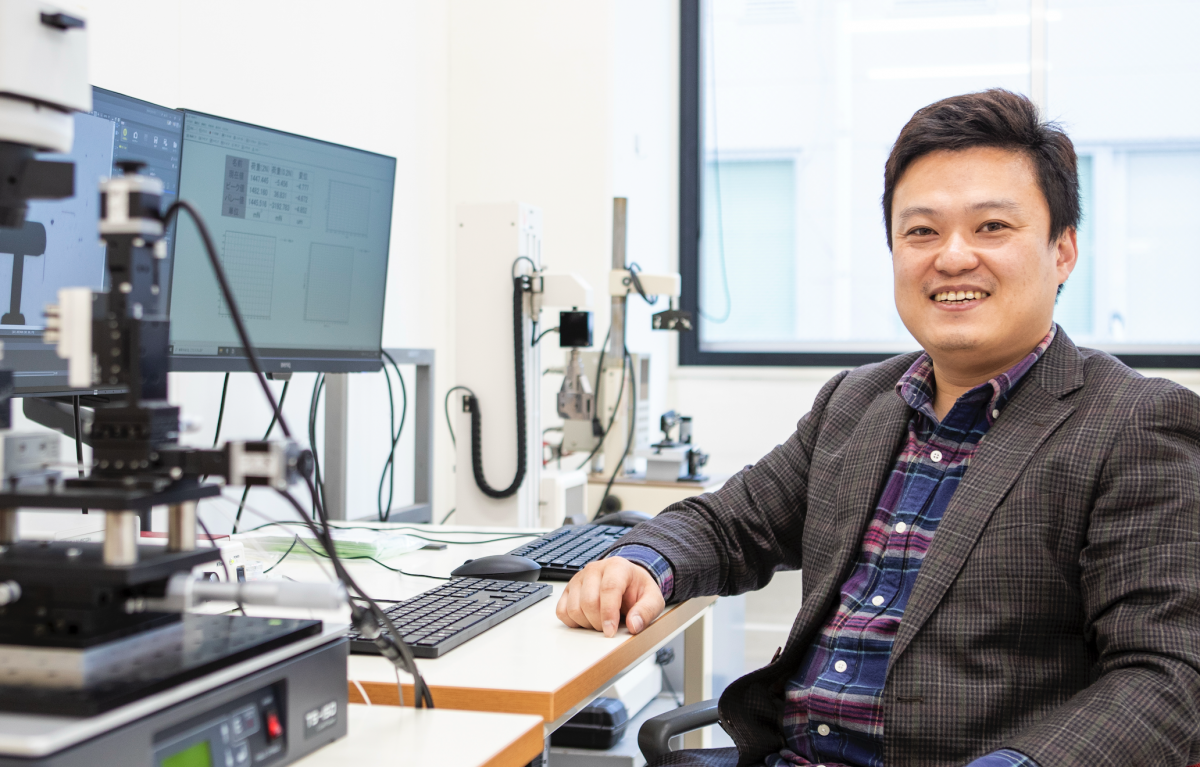

28|郭 光植 Kwangsik Kwak

機械電気創造工学科

|研究テーマ|

■金属材料の機械的性質の評価および変形メカニズムの解明

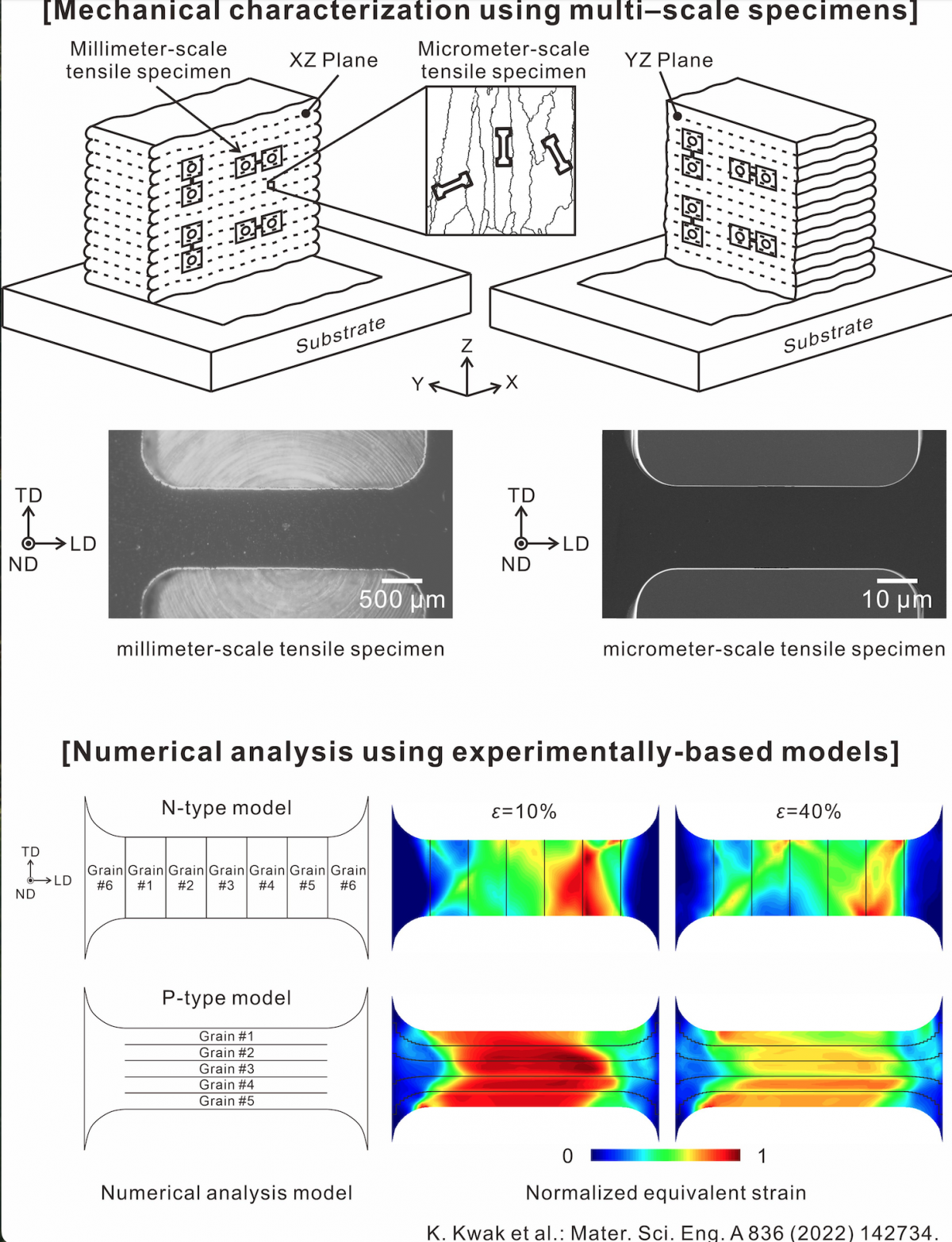

機械構造物に用いられる金属材料を対象にマルチスケール試験片を切り出し、「材料」、「負荷様式」、および「環境」の3要素を考慮して機械的性質の評価を行っています。さらに、これらの実験結果に基づく数値解析を実施することで、金属材料の変形メカニズムの解明を図っています。(共同研究:熊本大学、 KIT(ドイツ)、CSIRO (オーストラリア)など)

■理工学部を目指す高校生へのメッセージ

モノづくりに必要な力は、知識と実践の積み重ねから生まれます。皆さんの好奇心を活かし、共に学んでいけることを楽しみにしています。未来の技術を支える力をここで身につけ、社会に貢献できる人材に成長しましょう。

■プロフィール

2007.04〜2009.03 熊本大学大学院自然科学研究科マテリアル工学専攻

博士前期課程修了

2009.04〜2013.09 日本精工株式会社正社員(藤沢工場熱処理課勤務)

2013.10〜2017.03 熊本大学大学院自然科学研究科産業創造工学専攻

博士後期課程修了

2017.04〜2017.10 熊本大学大学院先端科学研究部 外国人客員

研究員・学術研究員

2017.11〜2019.03 東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻 特任研究員

2019.04〜2005.03 熊本大学大学院先端科学研究部 助教

2025.04〜現在 九州産業大学理工学部機械工学科 准教授

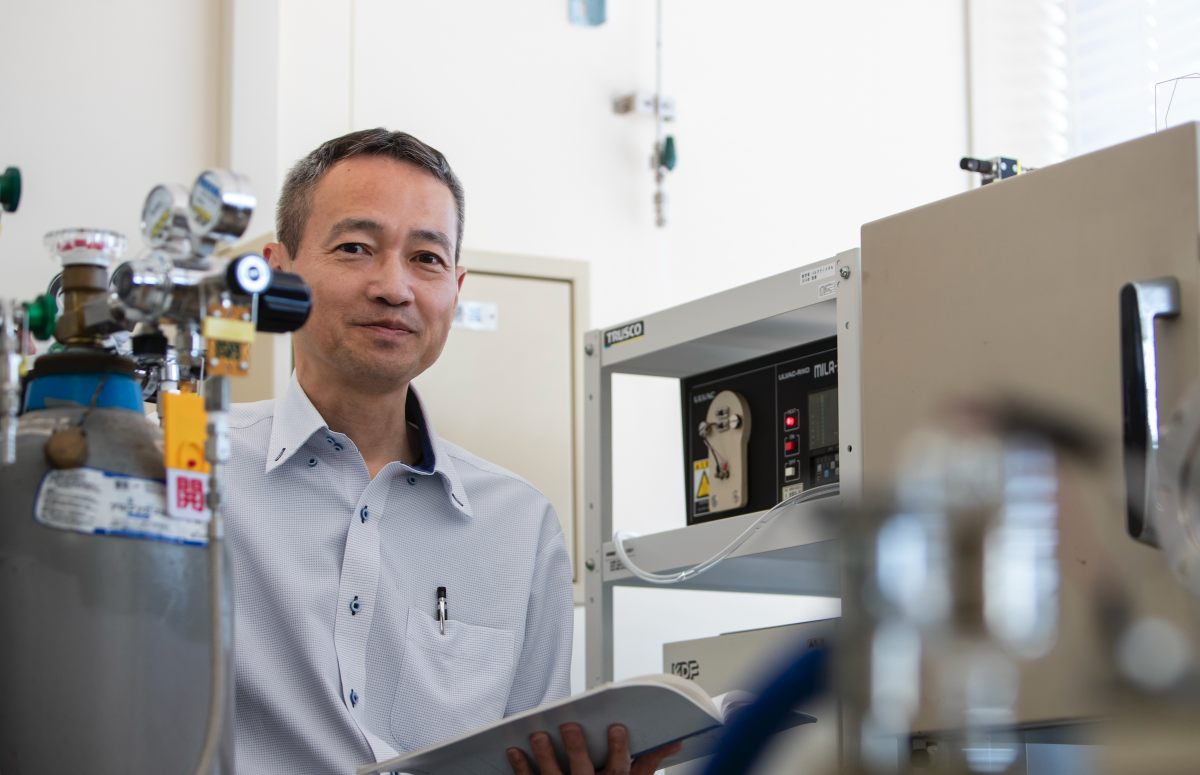

29|末吉 哲郎 Tetsuro Sueyoshi

機械電気創造工学科

|研究テーマ|

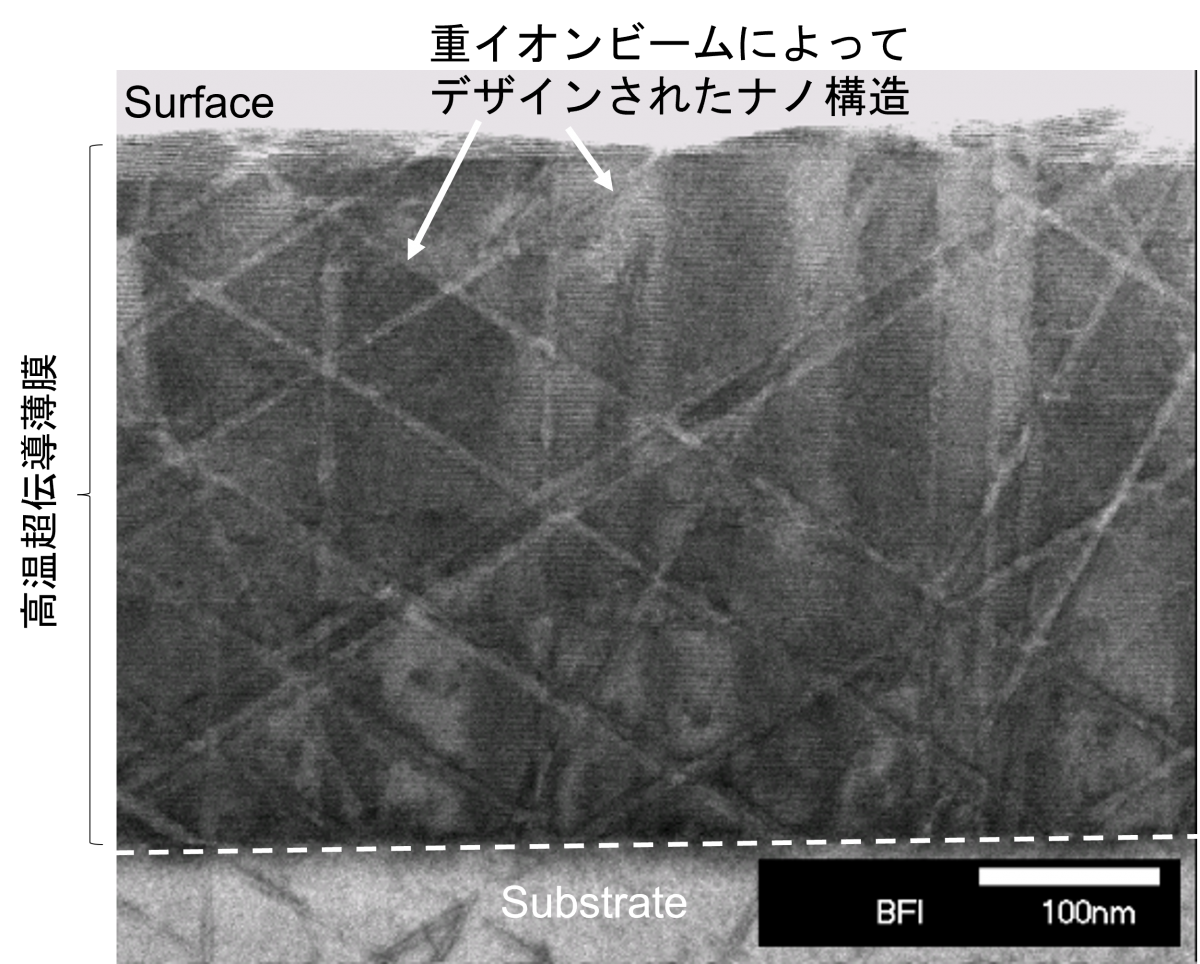

■重イオンビームを用いた高機能高温超伝導薄膜の材料設計

電気抵抗ゼロで電流を流すことのできる超伝導物質は、究極の省エネ材料です。この超伝導物質を応用で使いやすい材料にするために、重イオンビームを利用したナノテク (物質内の原子の配置をナノスケール(〜10〜9m)で制御)を利用して、超伝導材料の高機能化に関する研究を行っています。 (共同研究先:原子力機構、関西学院大学、熊本大学、住重アテックス (株))

■理工学部を目指す高校生へのメッセージ

大学での研究では、客観的な事実や証拠を積み重ねて、新しいことを見つけたり証明したりします。ただし、その研究の出発点は、自分は何がしたい、という主観性が必要です。自分の考えを持ちつつ、独り善がりにはならない判断や行動は、社会で求められる人的能力です。大学での学びや研究、そして課外活動も通して、周りから信頼かつ必要とされる人的能力をもったエンジニアを目指してほしいと思います。

■プロフィール

2021.4〜現在 九州産業大学理工学部電気工学科 准教授

2007.4〜2021.3 熊本大学工学部情報電気電子工学科 助教

1999.4〜2007.3 熊本大学工学部情報電気電子工学科 助手

1999.3 熊本大学大学院自然科学研究科後期博士課程

システム科学専攻修了(学術博士)

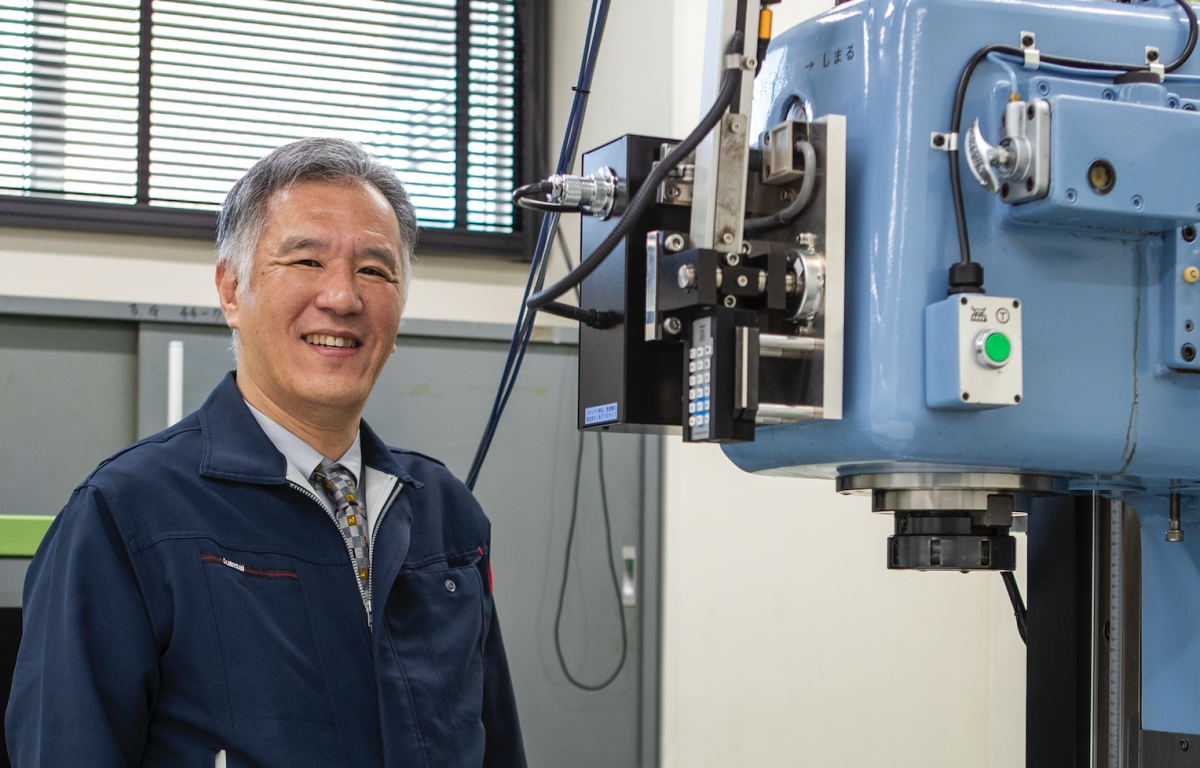

30|村田 光昭 Mitsuaki Murata

機械電気創造工学科

|研究テーマ|

■切削工具摩耗のインプロセス検出に関する研究

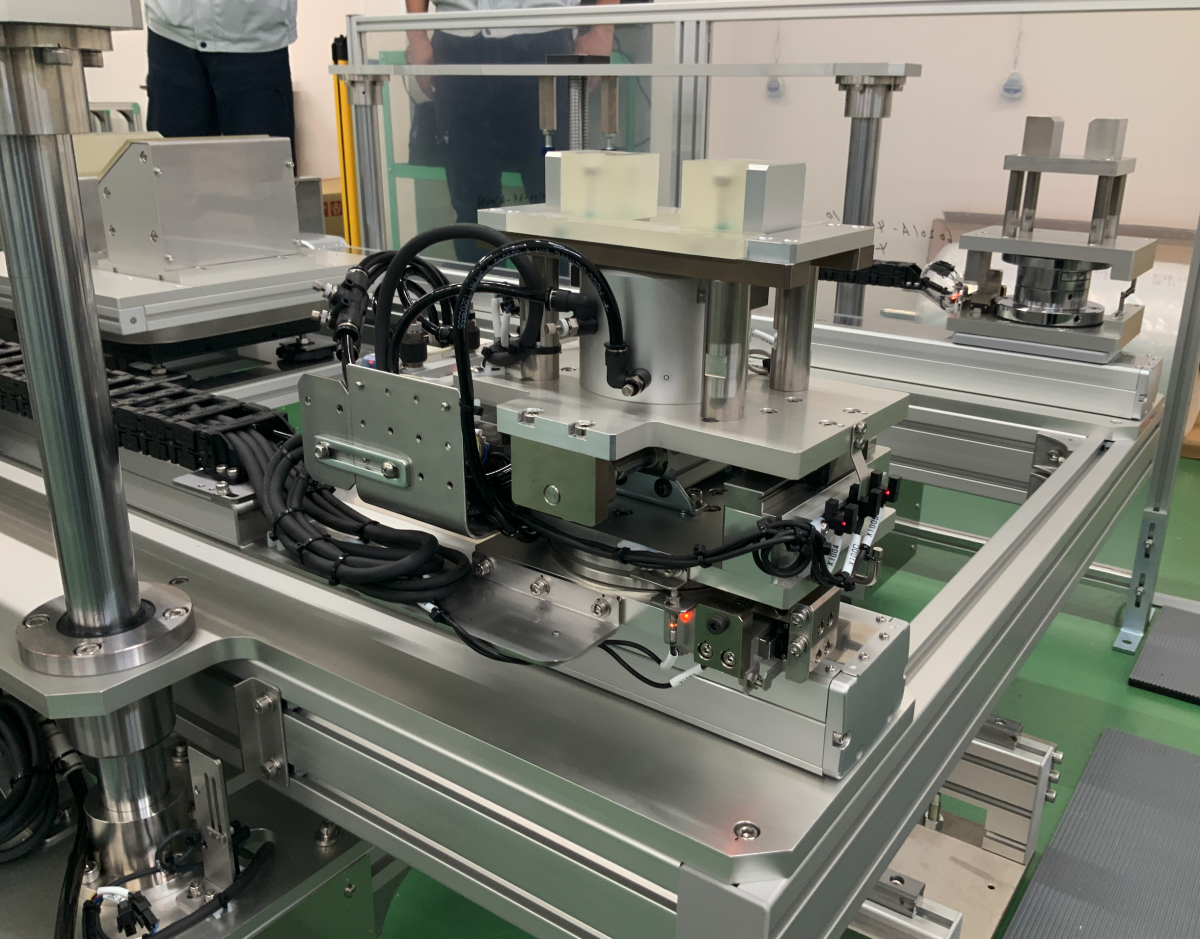

■地場企業の自動化機器開発に関する技術支援

①は、切削加工現場での熟練技能者不足による生産能力低下を少しでも解消するための研究です。切削加工に使用する工具の切れ味低下を切削加工中に自動で判断することで、適切な工具交換を自動で行えるようにすることを目的としています。

②は、近隣企業からの技術支援等の依頼があった場合に、その企業に必要な自動化技術等の提供を行っています。実際に試作機までを開発して、それを依頼のあった企業内で動作確認まで行っています。開発機器の中には、現在も工場内で稼働しているものもあります。

■理工学部を目指す高校生へのメッセージ

人が便利に生活していく上で、理工学部で得られる知識は無くてはならないものです。理工学部で学んだ技術は、巡り巡って自分の生活を便利にしていることもあります。その知識をより便利な「モノ」に変えるためには、皆さんの柔軟な考え方が非常に重要となります。様々な事象をいろいろな角度から観察できる方は、是非、理工学部を検討してください。

■プロフィール

職業能力開発大学校工学研究科機械専攻(修士課程)終了後、

1995年より2014年まで高齢・障害・求職者雇用支援機構に勤務した。

その間、JICA(国際協力機構)の要請でメキシコCNADにメカトロニクス講師として2度渡航し、中南米各国からの研修参加者に技術移転を行った。

2013年、九州大学大学院工学研究科機械工学専攻博士後期課程を修了し、

博士(工学)の学位を取得した。

2014年より九州産業大学に赴任し、機械工学科の教員として現在に至る。