新・理工学部

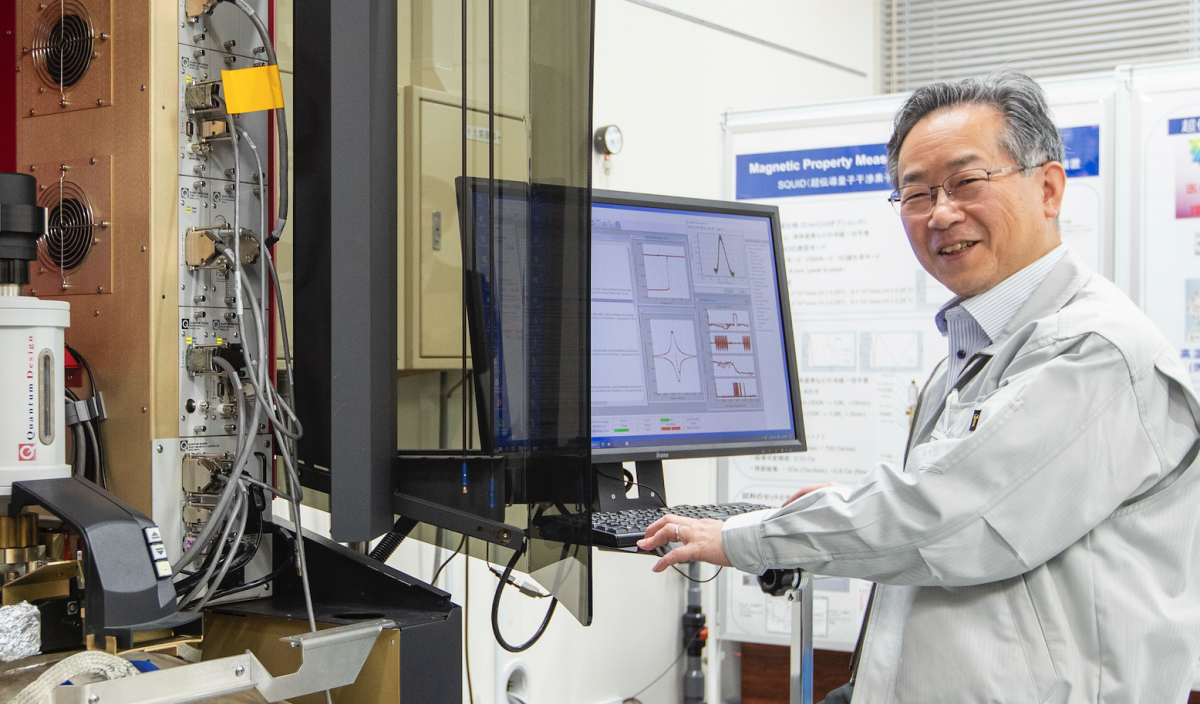

25|西寄 照和 Terukazu Nishizaki

機械電気創造工学科

|研究テーマ|

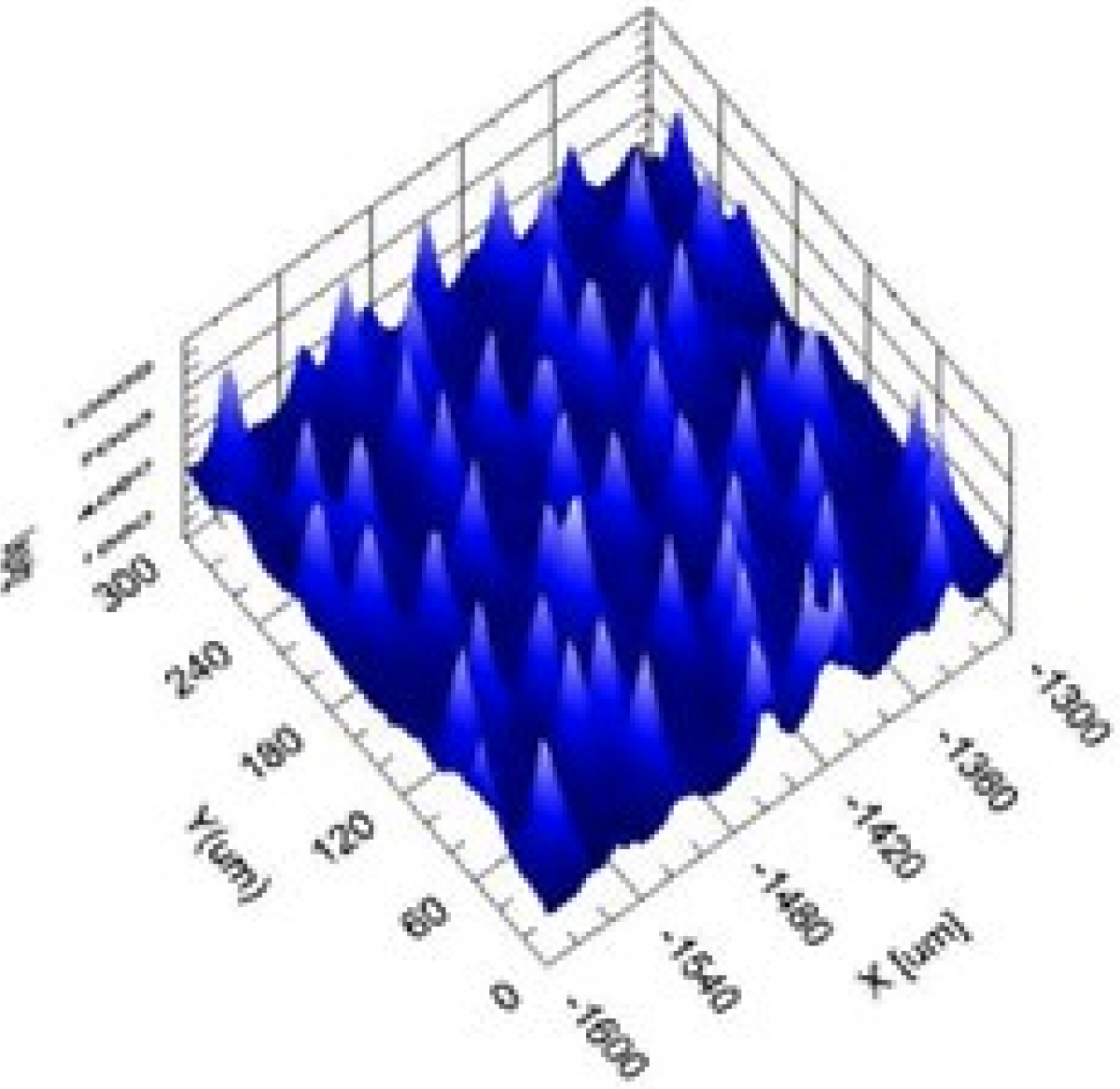

■ハイエントロピー合金の超伝導特性: ナノ構造による超伝導秩序と磁束状態の制御

■微細結晶粒を持つバルクナノメタルの特異な超伝導物性とその機構の解明

超伝導体は次世代の社会基盤を構築する重要な材料であり、省エネルギー社会の実現や地球温暖化防止に重要な役割を果たします。近年、超伝導体にナノ構造を導入することにより超伝導特性を高めた超伝導体(ナノ構造超伝導体)が注目されています。研究室では、ナノ構造超伝導体の新機能の創製と特性向上を目指して、ハイエントロピー合金やバルクナノメタルの巨視的物性(磁化や電気伝導特性など)とナノスケール物性 (走査プローブ顕微鏡観測など)の研究を国内外の大学や研究機関と協力しながら進めています。

■理工学部を目指す高校生へのメッセージ

理工学部での卒業研究は、挑戦的でやりがいのある研究課題がたくさんあります。理工学部での学びが、皆さんの未来を豊かにし、社会に貢献する力となることを願っています。理工学部の仲間と共に学び、成長し、未来を創りま しょう。

■プロフィール

1994年3月に博士(理学)(九州大学)を取得。

1994年4月〜 2013年3月の間、東北大学 助手、助教、

2013年4月から九州産業大学 准教授などを経て、

2018年4月より、九州産業大学 理工学部 教授(現職)。

この間、2015年4月〜2017年3月まで九州大学 客員准教授、

2020年4月〜2021年3月まで東北大学 客員教授を兼務。

26|松下 大介 Daisuke Matsushita

機械電気創造工学科

|研究テーマ|

■流体工学を専門とし、風力や水力などの再生可能エネルギーの有効利用に関する研究を主テーマとしている。近年は、「複雑地形における風況観測・数値シミュレーション」、「高性能小水力発電システムの開発」、「内水氾濫における接続水路の影響」を実施している一方 で、企業の技術相談に基づくメカトロニクス装置開発を行っている。

これまで、産業技術総合研究所から国内風車設置地点における風況調査受託研究、福岡県農林水産部から 小水力発電の実証試験受託研究、小郡市から内水氾濫の発生機構解明と対策についてのアプリ開発および フィールド試験を実施してきている。またエイリツ電子とのマイクスピーカー開発、食品梱包、業務用オーブン、 リサイクル技術などの企業からの技術依頼を学生の研究テーマとして設定している。

■理工学部を目指す高校生へのメッセージ

大学での研究は、未知の現象解明や答えのない複合的な課題に取り組むことも多いです。本学部では、 学科専門の枠を越えて多視点から知識・技術を駆使して挑む学科やカリキュラムを再編しました、色んなことにチャレンジする意欲があれば、それに応じて一緒に教育・研究を進めていける教員がいますので、 大学生活を楽しみながら多くのことを学びましょう。

■プロフィール

大阪府立高専を卒業後、

九州大学工学部へ編入学し大学院博士後期課程まで進んだところで

九州大学大学院工学研究院の助手(のちに助教)に着任。

博士(工学)の学位取得後に、九州産業大学工学部 機械工学科(現在は理工学部)に

准教授として着任し現在は教授。

40年にわたり「機械工学科」に所属している。

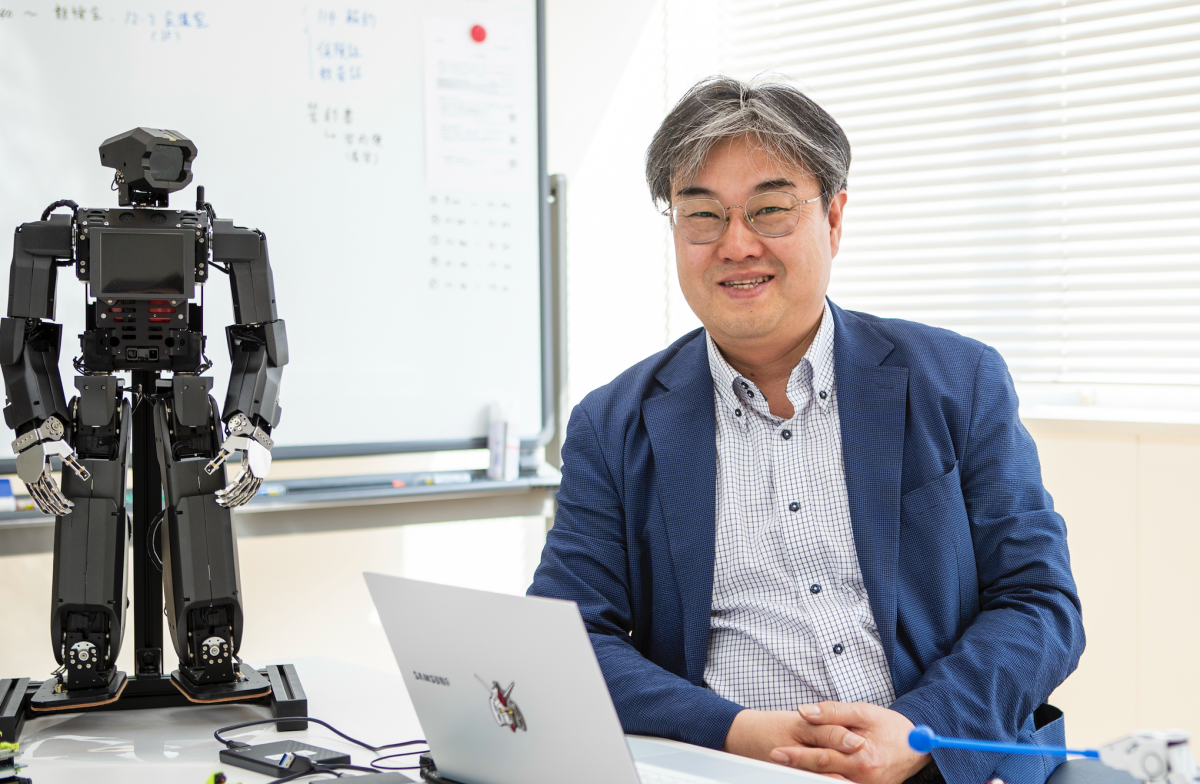

27|李 湧権 Lee Yongkwun

機械電気創造工学科

|研究テーマ|

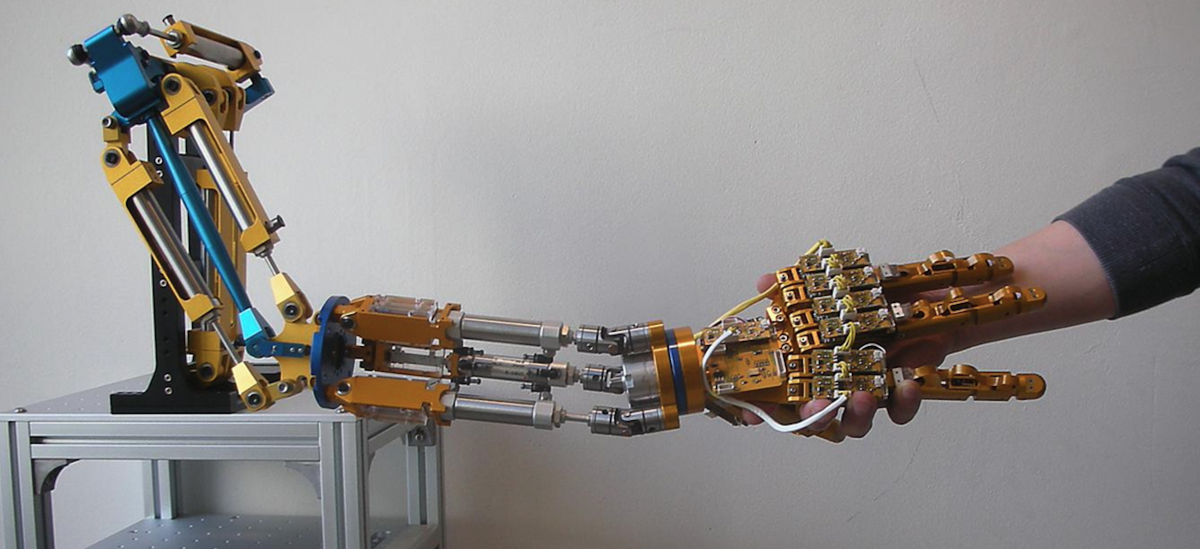

■人工知能を用いたロボットの動作学習及びインタラクション

ロボットに人工知能を移植することで、運動学、動力学、制御、環境認識などをロボットが自ら学習するようになり、ロボットの中の難しい数学をAIに置き換えることができます。(中国)上海 HyACT(株)、(韓国)ボテニット(株)等の企業と共同開発中。介護福祉ロボットなどに応用。

■理工学部を目指す高校生へのメッセージ

これからは人工知能の時代です。僕と一緒に楽しくAIやロボットを学んでみませんか。人工知能を移植するための格好良いロボットも、たくさん用意してありますよ。一緒に新しい未来を切り拓いていきましょう!

■プロフィール

東京大学大学院機械情報工学専攻、工学博士

サムスン電子(株) 知能ロボット研究責任者

韓国科学技術研究院バイオロボティクスラボ・ラボ長