新・理工学部

16|松本 倫子 Noriko Matsumoto

情報科学科

|研究テーマ|

■自然界の『つながり』や『助け合い』を、計算機ネットワーク作りに応用する

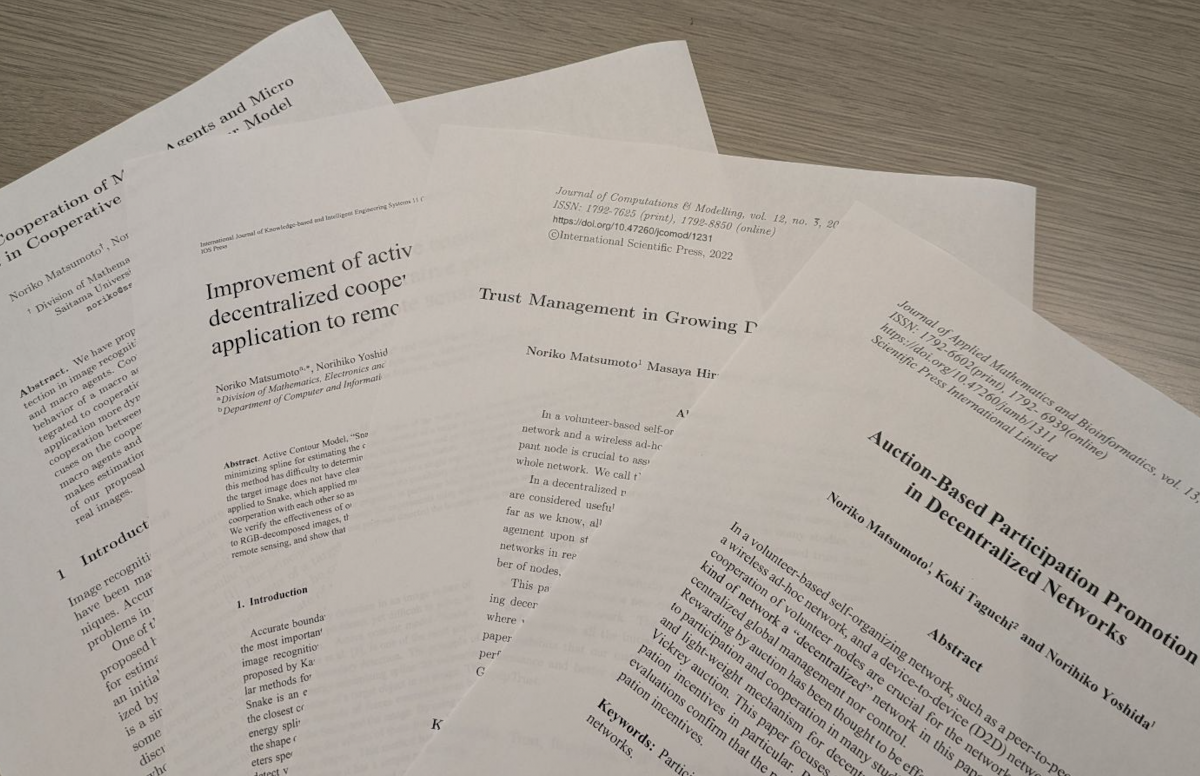

自然界の生物は互いにつながりを持って助け合うことで、賢さや柔軟性を獲得して環境に適応したりしています。そのような仕組みをインターネットやIoTなどの計算機ネットワークの構築に応用して、大規模化や複雑化への対応、セキュリティや信頼性の向上を目指す研究に取り組んでいます。例えば、人工知能を活用した大勢の「門番」が互いに協力することで、全体として防御能力を高めてセキュリティを充実させる研究を、国から助成も受けて進めています。

■理工学部を目指す高校生へのメッセージ

目の前で困っている人の問題を、モノを作って/サービスを作って/システムを作って解決してみたい、そんな誰かの役に立ちたいという素朴な願いを実現する手段が、理工学部での学びにはあります。一緒に取り組んでいきましょう。

■プロフィール

2002 長崎大学卒業。

2004 長崎大学大学院博士前期課程修了。

2006 埼玉大学大学院博士後期課程修了、博士(工学)。

埼玉大学、立正大学を経て、

2024.4〜 九州産業大学理工学部情報科学科准教授。

17|隅田 康明 Yasuaki Sumida

情報科学科

|研究テーマ|

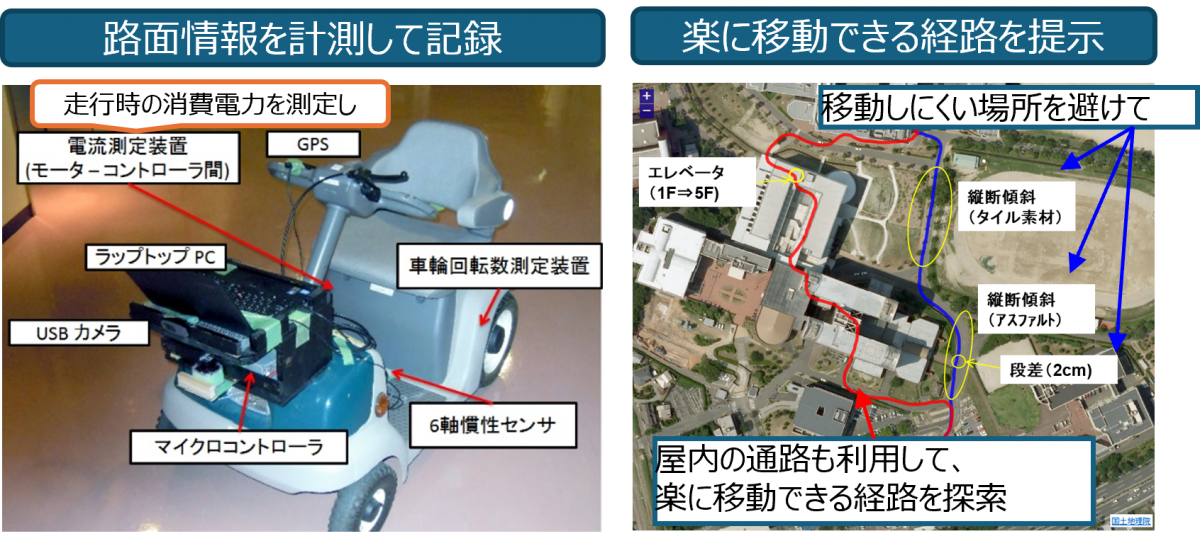

■車いす使用者向け経路探索システムの開発に関わる研究

車いす使用者に対して、確実に目的地に到達可能な経路を提示するシステムの開発を行っています。車いすでの移動では、僅かな段差や傾斜が大きな障害になることもあります。計測用の車いすを用いて、路面上の障害を計測し、車いすで最も楽に移動できる経路を提示したり、ナビゲーションを行うための研究です。

■理工学部を目指す高校生へのメッセージ

理工学部では、専門的な知識を身につけるだけでなく、様々なことに挑戦できる環境が整っています。理工学部の学生同士だけでなく、文系学生や芸術系の学生同士と協力して何かを作ってみたい、そんな挑戦をしやすい学部です。総合大学ならではの学びと幅広い学部学生との出会いを通して、社会で活躍していける経験を積んで下さい。

■プロフィール

2010年 九州産業大学情報科学部 卒業 学士(情報科学)、

2012年 九州産業大学大学院情報科学研究科博士前期課程修了修士(情報科学)

2016年 九州大学大学院システム情報科学府 情報学専攻 博士後期課程修了

博士(情報科学)

2020年 九州産業大学理工学部情報科学科講師に任用

現在に至る

18|前田 誠 Makoto Maeda

情報科学科

|研究テーマ|

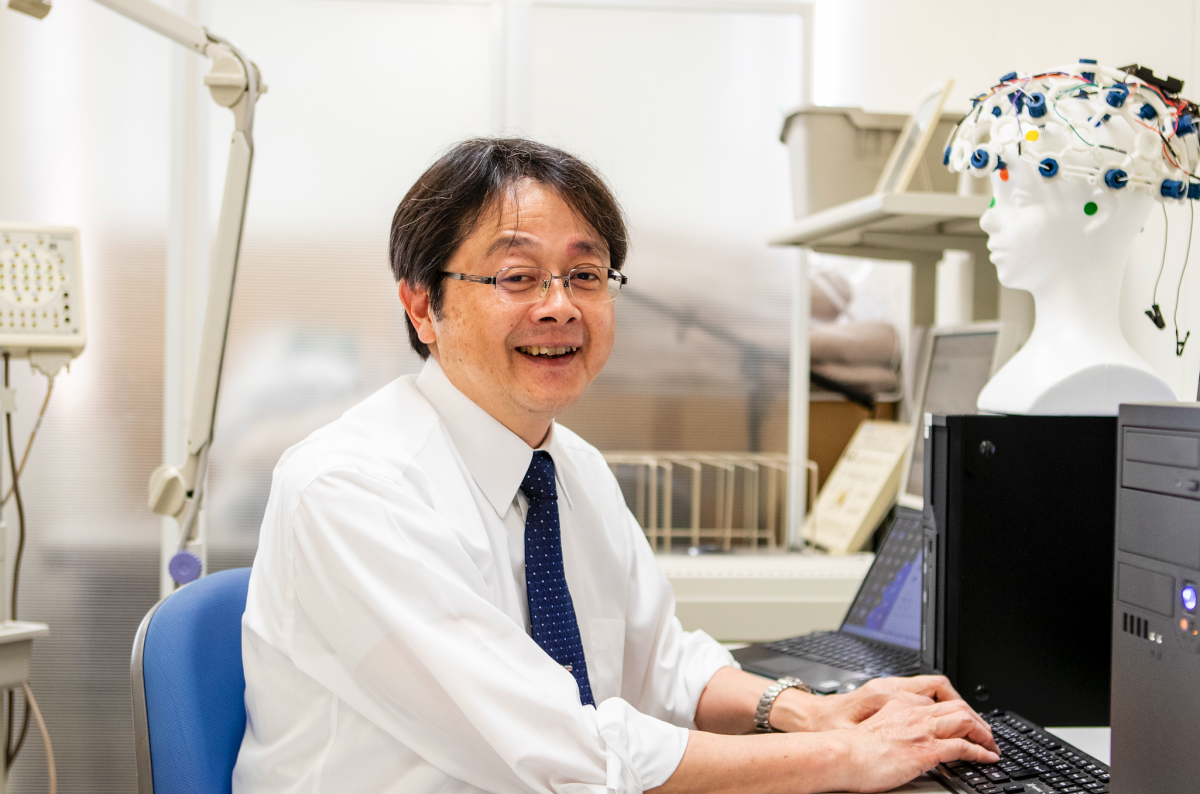

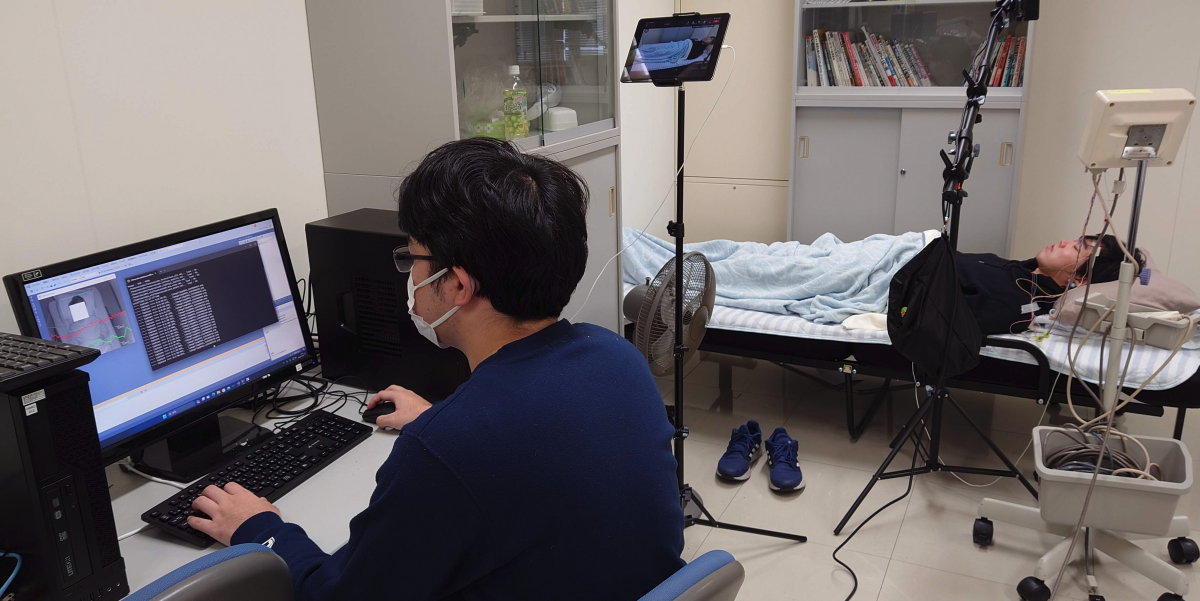

■睡眠管理のための非接触モニタリングによる健康支援

人生の約1/3を占める睡眠は、その質が健康状態に大きく影響を与えるため、日常の睡眠状態を把握することが大切です。本研究では、日々の睡眠を赤外線カメラで見守ることで、人に拘束感を与えない非接触モニタリングの開発に取り組んでいます、睡眠時の赤外線動画を解析することで生体情報(呼吸、心拍、寝姿勢、寝顔形状等)を抽出し、その分析を通して睡眠の質を定量化することが研究課題となります。日々のデータを集積し、睡眠状態のわずかな変化を見出すことができれば、健康状態の変化を早期に発見することにつながる研究です。本研究は、科学研究費 基盤研究(C)「睡眠時動画解析による生体情報抽出法の開発と睡眠状態変動推定へのその応用」に助成を受けて研究を進めています。

■理工学部を目指す高校生へのメッセージ

皆さんが知っているコンピュータは、未来には姿や使い方を変えているかもしれません。人とコンピュータの接点にあたるヒューマンコンピュータインタラクション技術は、これまで様々な新しい技術が開発され、社会や時代を変えてきました。次はどんな便利な社会にしていこうか、こんな便利な道具があったらいいな、そんな未来をデザインすることに貪欲な人に来てほしいと思っています。

■プロフィール

福岡県生まれ。

九州工業大学情報工学部制御システム工学科卒業、

同大学院情報工学研究科情報科学専攻博士前期課程修了。

同大学情報工学部助手就任後、

在職中に博士(情報工学)(九州工業大学)取得。

同大学院情報工学研究員助教を経て、

2017年九州産業大学理工学部情報科学科講師に就任。

電子情報通信学会、計測自動制御学会 会員。

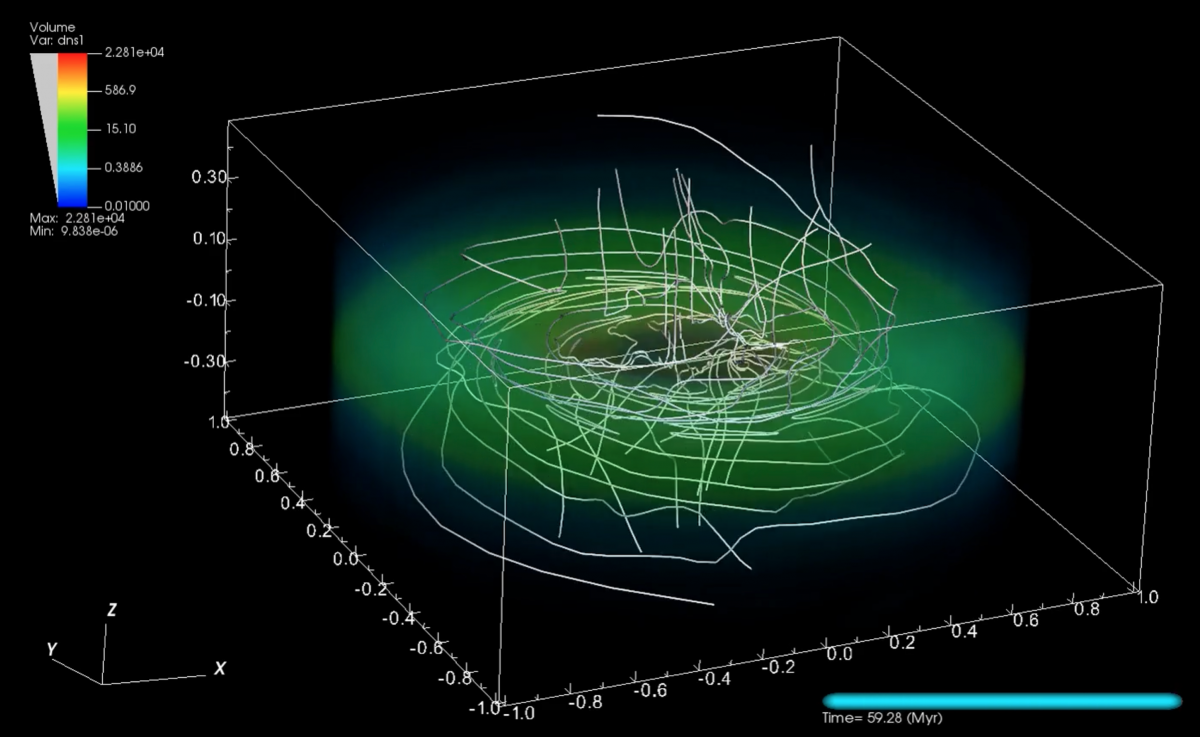

19|柿内 健佑 Kensuke Kakiuchi

情報科学科

|研究テーマ|

■天の川銀河の中心部における物質循環と磁気活動の解明

星間磁場は星間物質の動力学や物理状態を支配する重要な要素です。私は、輻射冷却・加熱を考慮した3次元磁気流体シミュレーションを用いて、星間磁場が星間雲の進化と星形成過程に果たす役割を調べています。特に、強い磁場強度と高分子ガス密度を持つ銀河系中心部に着目し、磁気駆動による特徴的な速度構造や密度分布を観測事実と照らし合わせ、星間物質における磁気活動の影響を解き明かそうとしています。

■理工学部を目指す高校生へのメッセージ

星や宇宙の謎を解きたい――そんな思いから、私は天文学を学びはじめました。しかし、実際に星の中をのぞいたり、宇宙のはじっこまで行ったりすることはできません。そこで役に立つのが、コンピュータプログラムを用いた「数値シミュレーション」です。コンピュータを使えば、現実ではできない「実験」も可能になります。皆さんの「好き」や「知りたい」という気持ちを大切にしてください。情報科学科で学ぶ内容を修めれば、それを実現するきっかけと技術をあなたに提供してくれるはずです。

■プロフィール

鹿児島県生まれ。

鹿児島大学理学部物理科学科卒業。

名古屋大学大学院理学研究科素粒子宇宙物理学専攻にて2023年博士号取得。

東京大学にて特任研究員を経て、

2025年より九州産業大学に助教として着任。