新・理工学部

理工学部 研究最前線 Frontline Research in the Faculty of Science and Engineering

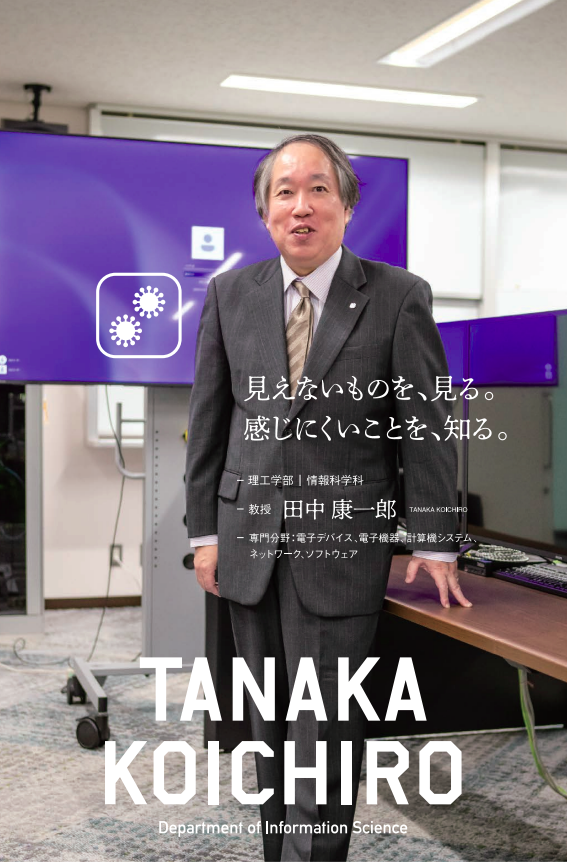

ハードを知った上でソフトを研究する

情報科学科は元々は工学部ではなく、いわゆるソフトウェアのブログラムの教育をする場だったのですが、ソフトというのはハードウェアを動かすための命令なので、中身が分かっていないと動かせない。だからちゃんとハードウェアの動きが分かって、かつそれを動かすソフトウェアを研究するというポリシーでできあがった学科です。

また、数学関係の教育者を育成することにも力を入れていて教職課程を以前から維持しています。情報の知識を持った数学の先生であれば情報を活用した今風の授業ができると思います。情報は基盤技術なのです。

コロナ禍をきっかけに始まった研究

私たちが取り組んでいる研究としては、コロナ禍がきっかけとなって始めたものがあります。まず感染から自分たちを守りたいと考えた時に、教室の空気の状態が非常に気になりました。我々にはハードウェアを設計したりソフトウェアを開発したりすることができたので、教室にセンサーを置いて、空間をセンシングして可視化できるようなシステムを学生と一緒に作りました。換気がちゃんとできてるかを確認して、学生が安心して授業を受けられる仕組みです。

簡単に言うと、人から出るCO₂の量をセンシングするんです。人が吐いたCO₂と一緒にいろんなウイルスとかが体の中に入ってしまうので、CO₂の値が大きくなったら換気をする。闇雲に窓を開けるのではなく、ちゃんとデータに基づいて数値を見ながら、安全に、快適に授業できるよう役立てています。

このシステムのセンサーをネックレスや腕時計みたいに身につけられるものにすれば、スマートフォンを経由してサーバーに上げられ、自分で自分の周囲の環境を知ることができます。部屋にセンサーを設置する必要がなく、例えば電車やバスに乗った時など、ちょっと危険だから一回降りようかとか、タクシーの中は大丈夫かとか、そういうことを気にしながら暮らしていくことができるんです。

見えないものを可視化して広がる可能性

空気って、皆さん、あんまり意識しないですよね。例えば、水なんかは綺麗な水にお金を出して買うじゃないですか。けど綺麗な空気を買うっていう感覚はないですよね。

空気は身体に悪いものが目に見えません。ただ、なんとなく不快だなと感じるだけ。そんな見えないもの、感じにくいものを可視化できれば、繊細に環境を管理できるようになります。例えば、幼稚園とか保育所とかに通っている子供がいい環境で保育されてるかっていうのは分かると思うんですよね。小さな子どもって、環境の変化を言葉で伝えるのがむずかしいですから。

可視化すると意外に色々使えるはずのものが、実はそんなに可視化されてないんです。そういうものを可視化するだけではなくて、どうやって社会の役に立つよう応用するのかというのを考えながら研究を進めています。

型を崩す若い力に集まって欲しい

九州産業大学にはいろんな学部学科があって、それが一つのキャンパスに集まっているということは、学びを得るためにすごく良い環境だと思います。分からないことがあれば、分野を超えて、すぐ同じキャンパスで聞きに行けるんですから。そんな環境をもっと活かすには、従来の型を崩していくような若い力や発想がキャンパスに集まってきて欲しいと思います。他の大学ではできない学びに希望を持って入学してくる学生が増えていくと、教える側も「もっといろんなことを一緒にやろう」という意識が高まり、新しいことが始まる相乗効果が生まれると思います。

授業に出席して単位を取ったら卒業するということではなく、いろんな分野を学び、いろんな状況を体験し、他の学部学科の人たちとも一緒に学びを高めたい、深めたいという学生に来ていただきたいなぁと思ってます。